【

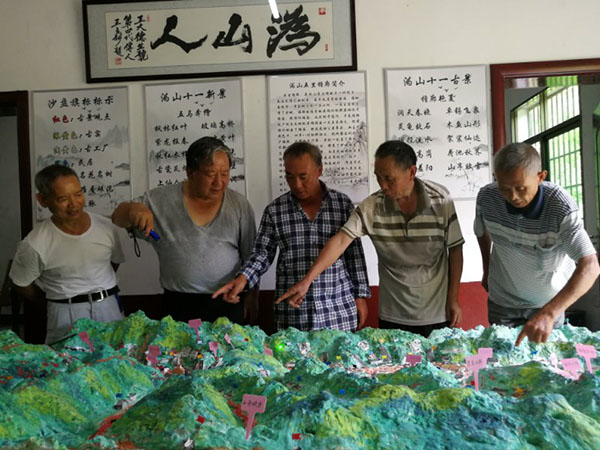

華舜網(wǎng)】2018年7月25日上午9時(shí),在湖南醴陵他倡議策劃,溈山古窯村三位己是古稀老人的陶瓷世家后代自費(fèi)用沙盤(pán)實(shí)景圖形式,恢復(fù)再現(xiàn)了130年前醴陵瓷業(yè)發(fā)源地最輝煌的歷史場(chǎng)景:再現(xiàn)了溈山古村歷史風(fēng)貌。

王立新

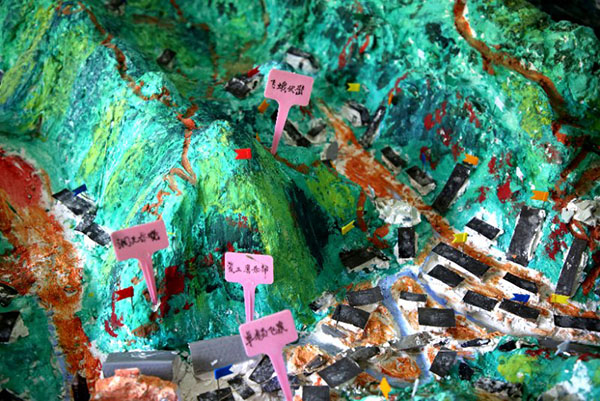

洞天春曉,五里檐廊,滿目青山,郁郁蔥蔥,阡陌縱橫……這是上世紀(jì)50年代醴陵市溈山鎮(zhèn)溈山村的景象。歲月更迭,古村風(fēng)貌一去不返,只停留在老年人的回憶中。為給子孫后代保存下這段珍貴的歷史回憶,實(shí)現(xiàn)古窯柴燒制釉下五彩歷史傳承的夢(mèng)想,該村張松來(lái)、肖光明、王光輝三位古稀“老頑童”老人在湘籍醴陵名人中國(guó)傳統(tǒng)工藝大師王立新的策劃倡議下,不畏烈日炎炎的43度的高溫酷暑汗流浹背,歷時(shí)一個(gè)多月,用自己昔日制瓷的雙手制作出“溈山‘古窯村’”全域景觀沙盤(pán),真實(shí)立體再現(xiàn)了清代光緒一十三年(丁亥1887年)時(shí)期溈山古村落的歷史風(fēng)貌。

據(jù)悉,醴陵素有瓷城美名,醴陵溈山窯自東漢時(shí)期就開(kāi)始燒制陶器,在唐宋時(shí)期醴陵溈山古窯的制瓷工藝和水準(zhǔn)已經(jīng)達(dá)到了最鼎盛,從近年來(lái)在溈山古村考古挖掘出土的宋代褐色釉斗笠茶碗和類似湖田窯刻花紋斗笠和蓮花紋碗等瓷片上可以看到宋元年代的醴陵溈山古窯的燒造制瓷技藝己經(jīng)是具有非常精湛成熟的制瓷技藝了。而溈山鎮(zhèn)溈山村則是醴陵瓷業(yè)的發(fā)源地,釉下五彩瓷的發(fā)祥地,是名副其實(shí)的“千年古瓷村”。7月28日,記者來(lái)到溈山鎮(zhèn)古貌文物陳列室,老人們自制的沙盤(pán)就擺在此處。沙盤(pán)模型長(zhǎng)2.44米,寬1.24米,布滿古景觀點(diǎn)、古窯、古工廠、民居等,這些溈山村舊時(shí)的景象都在沙盤(pán)模型中逐一展現(xiàn)。

“千年古窯村給我們的童年留下了太多美好的記憶,我一直想重現(xiàn)它。”張松來(lái)說(shuō),“為讓年輕一代能夠了解家鄉(xiāng)歷史,溈山古窯豐厚獨(dú)特的制瓷技藝歷史文化傳承下去,是我們這一代人的一個(gè)夢(mèng)想。”張松來(lái)告訴記者,他們3人家住得比較近,其中張茂盛生號(hào)是創(chuàng)建于清代乾隆年間是溈山八家老廠中最早建廠的,王立新大師是清代同治年間創(chuàng)建的老字號(hào)“王大德生號(hào)"的第四代傳人,是溈山八家老廠中建廠面積最大的廠家,興盛時(shí)建有左右龍窯各一條,占地面積有6畝地,窯廠工人有300多人,王光輝則是一直堅(jiān)守70多年住在“王大德生號(hào)"窯廠老土墻屋里第四代傳人。

肖光明家的“肖合興順"號(hào)是溈山古窯中保留生產(chǎn)到最后的一家土瓷窯廠,三家古窯廠的后代都對(duì)溈山村這片沃土懷有深厚的感情,經(jīng)過(guò)商量后,大家決定用沙盤(pán)這種形式復(fù)原古村風(fēng)貌。三個(gè)老頑童的夢(mèng)想得到了同是溈山古窯后代的政協(xié)委員王立新的大力支持和贊同,這些年來(lái)溈山窯古村里面的土墻房子越來(lái)越少了,年久失修土坯房子沒(méi)有人住天長(zhǎng)日久就會(huì)漏水慢慢地一棟一棟地因屋漏水而倒塌荒毀了,土生土長(zhǎng)在這里的王立新也感到十分的焦慮,迫切需要得到相關(guān)部門(mén)的修繕和保護(hù),他多次回古村調(diào)研考察,為保護(hù)祖宗們留下的昔日輝煌不斷地寫(xiě)政協(xié)委員提案積極呼吁保護(hù)古洞天寺、古窯、古村和古石板橋。30年來(lái)風(fēng)雨無(wú)阻地為保護(hù)古窯,古村在政府職能部門(mén)奔走呼吁。

“這些房子、樹(shù)木的都是用石膏、泡沫板、膩?zhàn)臃鄣群?jiǎn)單材料制作的。”張松來(lái)說(shuō),為使沙盤(pán)制作得更加完整,他們查閱了當(dāng)時(shí)的醴陵縣志、溈山歷史等史志資料。同時(shí),為盡量準(zhǔn)確重現(xiàn),張松來(lái)挨家挨戶調(diào)查,搜集第一手資料,在制作中他經(jīng)常請(qǐng)當(dāng)?shù)亟≡诘母邏劾先藗兊浆F(xiàn)場(chǎng)參觀指導(dǎo),并根據(jù)其意見(jiàn)反復(fù)修改。有的老人已經(jīng)不在村里居住了,他就外出打聽(tīng)繼續(xù)詢問(wèn),歷經(jīng)一個(gè)月,沙盤(pán)基本完成了。

“千年古窯村”現(xiàn)保存著自宋至清代的古窯址100余座,與窯相關(guān)的瓷泥礦井、瓷器運(yùn)輸古道、生活設(shè)施、廟宇古塔等文物古跡100余處,完整地保留了原生態(tài)的自然與歷史人文環(huán)境,其原始的山水、植被與古窯群、古作坊、古民居、古道、古橋、古廟等融為一體,是中國(guó)最大規(guī)模的古窯群。

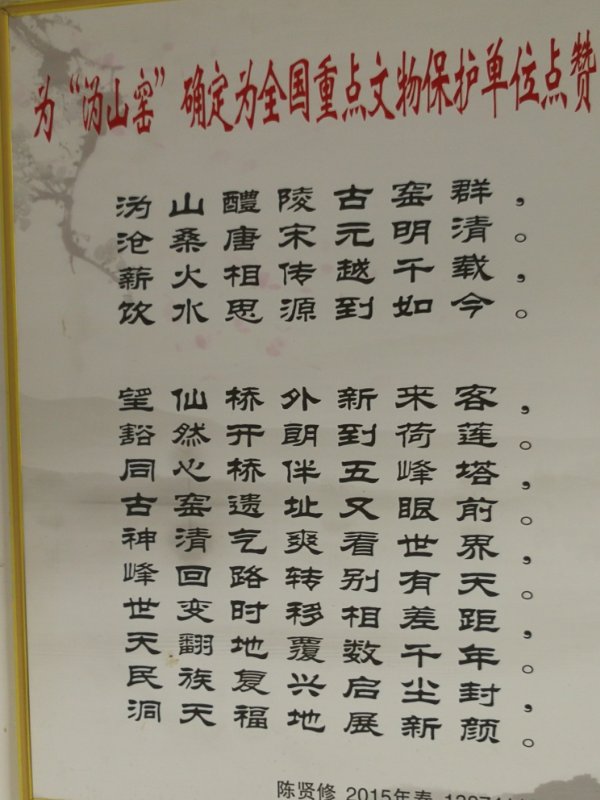

今年3月份醴陵市政協(xié)組織委員王立新在學(xué)習(xí)了國(guó)家主席習(xí)近平的重要講話精神中,對(duì)習(xí)主席所講‘’增強(qiáng)文化自信上聚焦發(fā)力“有所感悟,作為一個(gè)文化人必須要有家國(guó)情懷和文化自信,要有責(zé)任感和使命感。同時(shí)也堅(jiān)信自己近半個(gè)世紀(jì)對(duì)藝術(shù)執(zhí)著追求和對(duì)傳統(tǒng)優(yōu)秀文化的繼承上堅(jiān)持不懈努力追求和傳承中華文化民族的古陶瓷燒制技藝從不敢有絲毫的怠慢。為了實(shí)現(xiàn)心中的夢(mèng)想努力地堅(jiān)守著。

"溈山古窯的歷史文化氛圍如此濃厚,應(yīng)該展示出來(lái)讓后人知道,并傳承下去。”張松來(lái)等希望讓村民和后輩更真實(shí)地感受到“古窯村”的原貌效果,了解歷史,感受文化。村里及周邊村子許多老年人以及很多外地慕名參觀沙盤(pán)實(shí)景,回憶當(dāng)年,都說(shuō)這種溈山人自己做的沙盤(pán)做的活靈活現(xiàn)恢復(fù)了歷史、記錄了歷史,辦了一件大好事。

“這是第一期。沙盤(pán)目前還有些簡(jiǎn)陋,但我們會(huì)不斷完善。”張松來(lái)介紹,他將繼續(xù)搜尋相關(guān)資料,制作二期、三期,為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)作出自己的貢獻(xiàn)。

我要評(píng)論

評(píng)論列表